国人新型溶瘤病毒治疗肝细胞癌研究

浙江大学医学院附属第一医院梁廷波等报告了首个整合了多种免疫调节因子的新型溶瘤病毒——VG161的Ⅰ期临床试验结果。VG161在对肝细胞癌的治疗中展现出良好的安全性和显著疗效,有望成为难治性肝细胞癌新的治疗选择。(Nature. 2025年3月19日在线版)

溶瘤病毒疗法可选择性感染和裂解肿瘤细胞,不损伤正常细胞,同时激活全身抗肿瘤反应,成为新的有潜力的肿瘤治疗之选。已在鼻咽癌和黑色素瘤等多种肿瘤中显示有抗肿瘤效果。

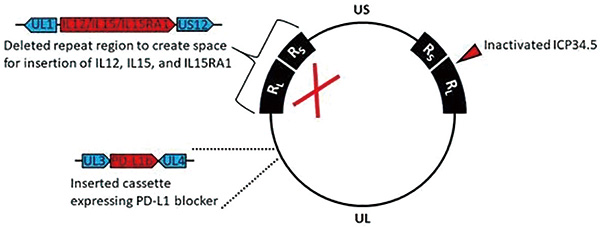

VG161的设计,源自对1型单纯疱疹病毒(HSV-1)的改造。在HSV-1的基础上,研究者插入了4个关键的免疫调节元件:IL-12、IL-15、IL-15受体α(IL-15Rα)和PD-1-PD-L1阻断融合蛋白,能增强免疫激活并重塑肿瘤微环境。

IL-12与IL-15的协同表达可激活CD8+ T细胞和自然杀伤(NK)细胞,增强机体的获得性免疫和固有免疫反应;IL-15Rα的共表达能延长IL-15的半衰期,增强其效应;而PD-L1阻断剂则通过降低肿瘤微环境的免疫抑制状态增强抗肿瘤反应,形成了“免疫双保险”。临床前研究证实,这一系列改造显著增加肿瘤内CD8+ T细胞和NK细胞浸润,实现了免疫微环境的重塑。

研究者还对HSV-1的病毒骨架进行了改造,例如通过敲除神经毒性基因进一步增强溶瘤病毒对肿瘤细胞的安全性和选择性。

研究者报告了VG161治疗复发难治性晚期肝癌患者的Ⅰ期多中心临床试验结果。研究纳入44例经确诊的晚期肝癌患者,对患者采用瘤内注射治疗,并进行了中位时间为7个月的随访。

安全性分析显示,VG161有良好的耐受性,未观察到剂量限制性毒性或治疗相关死亡。最常见副作用为可控的发热(86.4%),且无病毒扩散至唾液、尿液等风险。值得注意的是,临床上大多数肝癌都由慢性乙型肝炎发展而来,因此大量患者需要长期口服抗乙肝病毒药物,例如此次试验的受试者中也有68%长期服用抗乙型肝炎病毒药。临床试验证实,抗乙型肝炎病毒药物的联合使用并未影响VG161的疗效。新型溶瘤病毒疗法为二线治疗失败的难治性肝细胞癌患者提供了新选择。

研究者对37例可评估的受试者进行了疗效评估,34例患者中,有6例获得部分缓解、16例疾病稳定,客观缓解率和疾病控制率分别为18.92%和64.86%。

生存分析显示,34例患者的中位无进展生存期(PFS)为2.9个月,中位总生存期(OS)为12.4个月。在入组前接受超过3个月免疫检查点抑制剂治疗的患者亚组,生存期显著延长,中位PFS和中位OS分别为3.6个月和17.30个月。VG161治疗后继续接受系统性治疗(PST)的患者生存率也较高,中位OS为20.10个月。

研究者通过单细胞测序、空间转录组学等技术揭示,溶瘤病毒治疗后肿瘤内杀伤性T细胞增加了5倍,非注射区病灶的免疫反应更活跃,肿瘤的坏死和缩小程度优于注射区病灶。溶瘤病毒可重塑免疫微环境,部分对PD-1抑制剂无反应或耐药的患者,在接受VG161治疗后重新获得治疗应答。

基于这些数据,研究者提出肝癌治疗新流程,即接受免疫疗法→VG161治疗→系统性治疗,这种组合有望最大程度发挥VG161的治疗效果。

研究者发现,先前对免疫疗法敏感但此后耐药的患者,在接受VG161治疗后显示出更强的疗效,提示溶瘤病毒可能重启了失效的免疫应答。基于对受试者基因表达模式的分析,研究者还开发出了一种基于基因表达差异来预测疗效的模型,能成功识别出可能从VG161治疗中获益的患者,并预测总生存期延长。

研究者还开发了ViroPredict 1.0 模型,通过检测 5 个关键基因(例如 SETD9、NCKAP5)成功识别可能受益于VG161的患者,实现准确预测患者生存期(高风险组生存期缩短60%),该模型已开放在线平台供研究者使用,从而帮助指导个性化治疗方案。

该研究开发的新一代溶瘤病毒疗法在肝癌治疗中展现出巨大潜力,VG161或可为难治性肝细胞癌的有前景的三线治疗方案。研究填补了难治性肝细胞癌患者的治疗空白,为二线治疗失败的患者提供了新选择。

(编译 赵锡明)